因此,中光電智能感測圍繞本土汽車市場中的智能底盤、智能座艙和智能駕駛三大領域,既推出了高質量的車規級產品,又在不斷做新技術的儲備,等待新一輪的風口。

另外,吳名清博士告訴記者,中光電智能感測將在上海嘉定落地研發設計公司。下半年將把產品封測廠轉移到大陸。

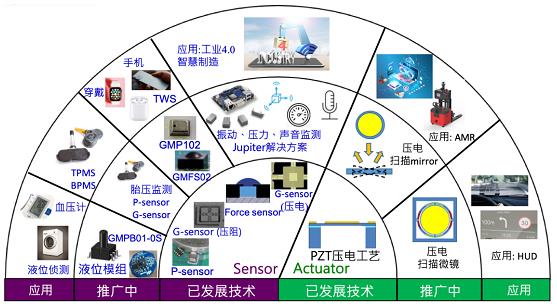

在產品端,據介紹,智能底盤是中光電智能感測目前主攻的領域之一。企業針對底盤上的震動、輪胎壓力、電池壓力、電池安全等領域,已有傳感器產品在銷售。胎壓模組中的加速度計和壓力計是主力產品,年出貨量達兩三千萬顆。

在智能座艙方面,中光電智能感測聚焦研發AR-HUD(增強現實型抬頭顯示系統)。據了解,這種技術的目標是整合ADAS系統所采集到的行車信息,搭配高精度地圖,再以優質的HMI設計,將信息投射在前風擋之上。

吳名清博士透露,“中強光電集團有為多家國際知名車企提供HUD產品的經驗和能量。前期階段,因為尺寸大、成本高,沒有商業化量產。現在改用MEMS技術,做出來的HUD尺寸更小、成本更低,目前中光電智能感測已和車廠進行項目合作,產品有望在明年面世。”

在智能駕駛方面,中光電智能感測選擇布局短距激光雷達,目前已推出探測距離達到30米的激光雷達,成功應用在工業搬運車和AGV機器人上。今年年中,探測距離達60米的汽車車側補盲見激光雷達將推向市場。

走ODM模式 做技術細分領域的佼佼者

查詢中光電智能感測官網獲悉,目前其產品線較多元化,元器件包括加速度計、氣壓計、壓感傳感器、MEMS微鏡等;模塊有Jupiter工業振動、聲音、壓力、液位等監測模組、驅動微鏡模組。系統涵蓋振動監測運算平臺與算法子系統、光達(LiDAR)系統。

與國內大多數集研發、生產、銷售于一體的傳感器企業不同,中光電智能感測走的是ODM模式。

ODM(Original Design Manufacturing)指原始設計制造商,早期被形容為“貼牌”或“代加工”。經過多年的發展,ODM企業早就不再是單純的代工廠,更多的是與品牌客戶深入綁定合作,進行產品研發和定制化,為行業提供更有價值和競爭力的產品。

“企業研產銷統統自己來做,戰線太長,銷售門檻很高,資源容易被分散。”吳名清博士認為,ODM模式可以讓技術強的傳感器企業和市場渠道強的企業兩兩對接,及時回應行業應用痛點,獲得更多的價值空間。

舉例來說,為了實現智慧化轉型,提高生產效率,目前國內傳統工業與制造產業對于工業4.0需求大幅增加。

而制造業者很難預測生產機臺什么時候會損壞,即便有定期維護,機臺仍可能無預警損壞,造成產線停擺。此時,若是在機臺上搭載傳感器,實時測得機器的各類異常信息,就可以提早避免加工件不良品的產生,以規劃生產排程與維修計劃。

不過,這類客戶的需求高度定制化,且需求量不高,無論是元器件層級還是模組/系統層級,國際大廠的標準化產品都不適用。

吳名清博士稱,“這是ODM企業的一大機會,在與客戶不產生競爭的前提下,我們可以和客戶深度討論產品的帶寬、靈敏度和尺寸范圍。針對客戶需求來定制產品。”

產品技術過硬,客戶使用體驗好、服務跟進及時,使得中光電智能感測服務的高端定制化客戶越來越多。

吳名清博士篤信,未來,這類細分領域的應用會越來越多。本土ODM企業整體技術能力超過傳感器國際大廠不太現實,但在細分領域完全有機會做到行業佼佼者。

“傳感器產業只做國產替代 進步性不高”

感知是物聯網時代和數字時代的先行技術,要確保實現萬物互聯,必然離不開感知技術的加持,其中最關鍵的部件之一就是傳感器。

近年來,國家高度重視傳感器產業的發展,陸續出臺了多項政策來推進傳感器全產業鏈的國產化進程,各地紛紛響應并出臺相關政策,建立傳感器產業集群和生態,助力更多有創新技術的傳感器企業走進“春天里”。

作為深耕MEMS領域20多年的行業老炮,吳名清博士經歷了傳感器在消費電子市場價格內卷的壓力,真切感受到了傳感器發展的前景,也看到了多地掀起的傳感器產業發展熱潮。

談及本土傳感器企業如何突出外商壟斷的重圍,吳名清博士表示,“國內傳感器企業需要上下游共同合作,深耕中國式的細分應用場景,尤其是國外產品不適用的場景,去做具備本土特色的競爭力產品,這樣未來才更有想象力。”

對于多地發展傳感器產業生態和集群建設問題,吳名清博士認為,如果燒錢去發展傳感器產業,僅僅奔著“人有我有”的國產替代目的去,產業進步性并不高,只有“人無我有”才會形成競爭性的絕對優勢。