除了技術的限制,阻礙固態量產的另一個老大難就是成本,固態電池要想與傳統液態鋰離子電池一較高下,電池降本至關重要。由于固態電解質用量的增加,全固態電池成本相比混合固液電池會進一步增加。目前固態電池較液態電池成本高出30%以上,預計半固態電池規模化量產后,成本比液態鋰電池高10%-20%。彭博新能源財經預計,固態電池將首先在高端電動汽車中采用,其成本將在2032年下降至與傳統鋰離子電池的同等水平。

固態電池得到資本高度青睞的同時,也在經受著同樣力度的質疑。其中,最常被大寫加粗的懷疑角度是:量產進度。這個問題的答案,我們可以從世界各大汽車公司的固態電池上車時間表中一窺端倪。技術和成本是擋住固態電池產業化道路的兩座大山,在短期內無法跨越,到2035年電動車全固態電池的市場滲透率預計不會超過15%。鋰電產業鏈是一個至少還有10年良好前景的行業。

因此,投資者的熱情也沒有前幾年那么積極,根據金融數據和軟件分析公司PitchBook的數據,2023年固態電池公司的全球風險投資交易額下降了72%,降至1.46億美元,是近五年來的最低值。投資公司Ibex Investors合伙人杰夫·彼得斯(Jeff Peters)稱,“投資者對固態電池的興趣已經減弱,他們正在質疑固態電池的風險是否值得。”

固態電池面臨著漫長的研發周期,憑借鋰離子電池的持續進步,固態電池技術對于未來電動汽車可能“并非必要”。從目前市面上的動力電池來看,確實也可以滿足眼下的用車需求:800V超高壓已經快成為新勢力們的標配了,甚至900V、1200V也都在路上。兩種技術正處于激烈的競爭中,誰將勝出尚不得知。

但是不得不直面的問題是:固態電池產業化將會重塑現有的鋰電池供應鏈,像隔膜和液態電解質企業,如果不能及時轉型升級,將面臨被“顛覆”的結局。從固態電池的發展階段來看,科研人員還在逐步完善固態電池的一些缺陷,并且也在等待其商業化量產的契機。新能源電動汽車的爆發可謂是跨時代的一筆,而固態電池取代液態鋰電池也將是革命性的。

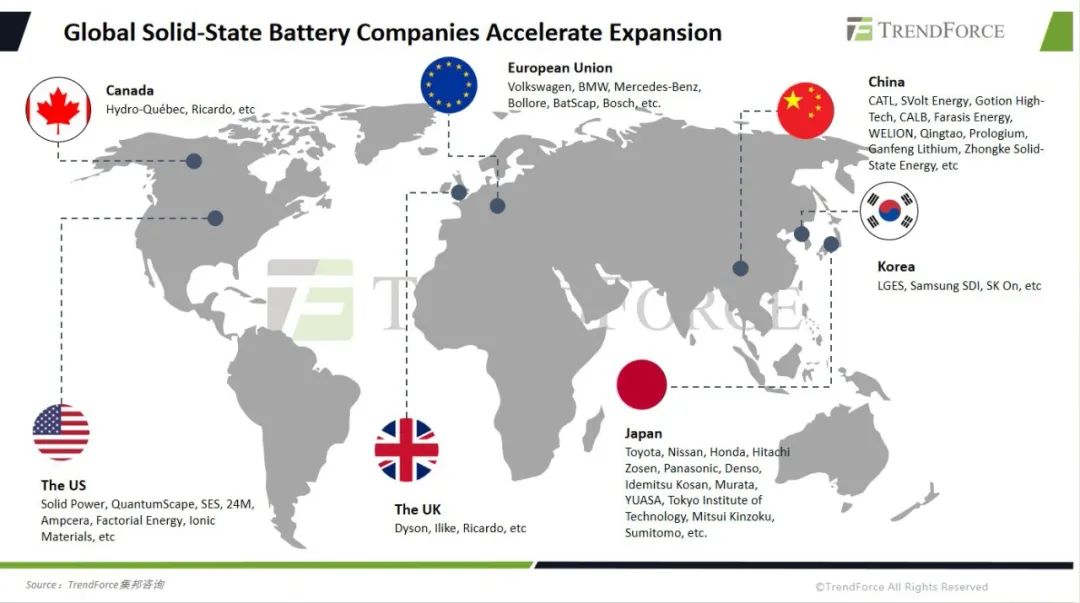

全固態電池已成為下一代電池技術競爭的制高點。發展全固態電池已被日本、韓國、美國、歐盟等主要國家和地區列為國家發展戰略,全球企業都在積極進軍這一領域。

日本在研發方面起步較早,在專利申請方面處于領先地位,積累了全球最多的固態電池專利技術,像豐田和日產這樣的日本公司已明確表示,計劃在2028年左右實現ASSB的大規模生產。在韓國,主要的電池制造商如三星SDI、SK Innovation和LG Energy Solutions繼續投資于研發,三星SDI在2023年完成了全固態電池試生產線(S-line)的建設,并計劃在2027年實現大規模生產。

雖然中國目前是世界上最大的鋰電池生產國,但在全固態電池的專利布局方面,與國際企業仍有較大差距。中國固態電池技術路線多樣,主要集中在半固態/固液混合電池,其中半固態電池已實現小規模生產并在汽車上應用。