2021年初,Nature指數公布了最新的一期:2020年2月1日—2021年1月31日大學/機構排名。

在本次全球排名中,中國科學院連續8年位居榜首,哈佛大學及馬克思普朗克協會緊隨其后。

所謂Nature指數,就是計算各個國家在頂級世界科研期刊中發表論文數量,再根據文章具體情況加權計算后得到的一個指數。

指數越高,就意味著這個大學、機構、國家在過去一年中為人類自然科學文明推進貢獻越多。

而去年一年里,美國排名第一,中國大陸排名第二。

總體來看,大陸院校表現也都非常不錯。本次共有11所大陸院校進入全球Top50,19所進入全球大學Top100。北京大學在學術領域蟬聯高校第一,中國科學技術大學排名第12、中國科學院大學排名第14、南京大學排名第15名、清華大學排名第17。

至于Nature指數的公信力,假設CNS(細胞Cell、自然Nature、科學Science)上面2017年文章每篇都來自不同課題組的話,一篇論文的入選率比率大概是0.018%,也就是平均一萬名研究人員里能有1.8個人發CNS。

2018年清華北大河南錄取405人,考生98.3萬人,錄取率0.041%。從數字概念來說,在CNS上發表一篇論文可比在2018擁有近百萬高考考生的河南考上清華北大的難讀還要大兩倍。

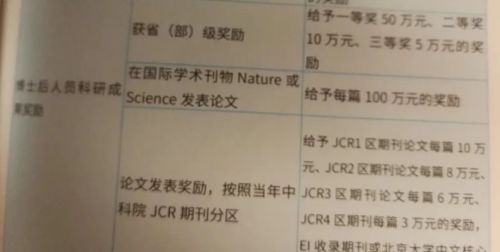

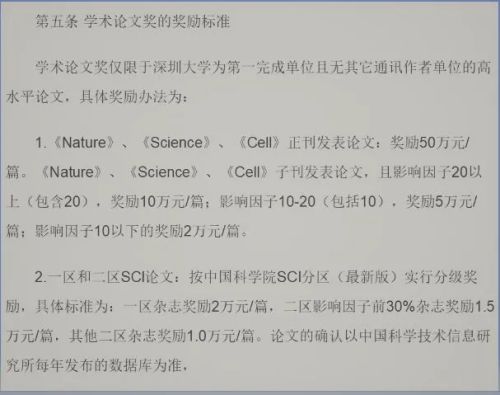

某大學鼓勵學者發表CNS論文,直接給出了一篇50(100)萬人民幣的豐厚回報。

都說科學技術是第一生產力。

單純從Nature指數來看,我們的生產力那是杠杠滴!

但理想很豐滿,現實很骨感,盡管我們在科研方面取得了一定成就;可在科研儀器上,我們卻長期受制于人。

國內科研,國外儀器

先來看一組來自上海儀器儀表行業協會的數據,截至2019年,試驗分析儀國產化率小于23%,生物化學試劑國產化率小于20%,一次性實驗室耗材國產化率小于6%。

而實驗室常用設備中的純水器、離心機、微波消解儀、超低溫冰箱的平均國產化率為 48%-68%(按數量計)或 23%-45%(按金額計)。

這也就意味著,不僅國產科研儀器市場被進口設備大面積占領,國產科研儀器能打下來的也僅限于低端(低價)產品。

局長在清華大學主攻生物化學領域的一位朋友也跟局長表示:“實驗室幾乎見不到國產科研儀器,比例大概也就1:299。”

幾乎整個高端科研儀器市場見不到了國產的身影,撐起國產科研一片天的全都是外國儀器。

外國的少數幾家科研儀器廠商壟斷了整個市場。

而當一個企業在某個市場中形成了行業壟斷,那么十分恐怖的事情就發生了。

顧客不再是上帝了,而是任由這些儀器廠商宰割的“羔羊”。

2018年底,北京大學核磁共振中心的十臺總價值2億元核磁共振設備發生嚴重故障,負責人隨即聯系了設備生產商布魯克公司要求調查原因并給予維修,而布魯克公司則表態:先拿23萬人工費。

就好比一臺電腦壞了,你送去修,對方先報出一個天價的人工費,要是最后檢測結果無法維修,這些錢就打了水漂。