作者:吳斯旻 ? 金葉子 ? 馬晨晨

工欲善其事,必先利其器。

科學儀器設備,就是科學研究的“器”,也是科學研究和科學創新的基礎條件。

據統計,到2017年,諾貝爾獎自然科學獲獎項目中,因發明科學儀器而直接獲獎的項目占11%。而且72%的物理學獎、81%的化學獎、95%的生理學或醫學獎都是借助尖端科學儀器來完成的。

中國儀器儀表學會分析儀器分會秘書長吳愛華對第一財經記者表示,從國際上看,多個諾貝爾獎獲得者的工作與儀器研制有關。

吳愛華說,科學儀器不是民用消費品,所以很多時候大家忽略了它的重要性,認為它的經濟效益比不上很多其他行業。但儀器是認識未知世界的科學工具,也是控制生產過程的工具,“它是認識世界原始信息數據的源頭”。

今年的5月28日,中國科學院第二十次院士大會、中國工程院第十五次院士大會和中國科協第十次全國代表大會,在人民大會堂同時召開。會上,石油天然氣、基礎原材料、高端芯片、工業軟件、農作物種子、科學試驗用儀器設備、化學制劑等方面關鍵核心技術,被點名為全力攻堅的方向。

這些領域,很多成為如今被關注的焦點和熱門領域,但科學試驗用儀器設備卻仍顯得有點落寞。事實上,該領域目前過度依賴進口,自主創新局面遲遲難以取得突破性進展。

“目前中國約73%的分析測試儀器需要進口,一些高檔精密儀器領域中,進口比例更高;一些特種專用儀器則完全依賴進口。此外,國產科學儀器中具有完全自主知識產權的產品屈指可數。”中國計量科學研究院化學所所長李紅梅在6月份的一次公開演講時指出。

中國科學儀器設備現狀到底如何?在高端儀器制造領域,中國與國外的差距應如何盡快填補?進口科學儀器對市場的壟斷如何打破?圍繞這些問題,第一財經進行了深入調查。

進口依賴強,關鍵部件存在“卡脖子”風險

近年來,伴隨信息科技、生物醫療、材料科學、納米技術的深入發展,在中國,科學儀器的需求也有了質與量的突破。

需求量大,市場也大,但這并不意味著國產儀器已經可以與進口儀器在同一起跑線上競爭。儀器研發的關鍵技術仍被國外“卡脖子”,自主掌握的核心技術少,高端儀器依賴進口,仍是當前中國科學儀器設備領域的主要現狀。

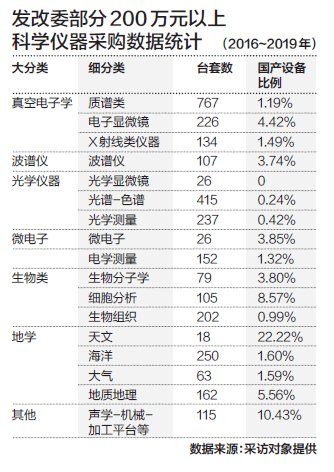

中國科學院微電子研究所研究員、科技部重大科學儀器項目專家夏洋向第一財經記者提供了一組數據,根據相關部門統計,2016至2019年間,采購的200萬元以上的科學儀器中,質譜儀、X射線類儀器、光學色譜儀、光學顯微鏡等的國產設備比例不足1.50%,其中,3年間,沒有采購一臺高端國產光學顯微鏡。

“而國產科學儀器很少單臺賣到200萬元以上。”夏洋說。

據海關統計,2019年,中國儀器儀表進出口總額分別為519.93億美元和338.38億美元,逆差額高達181.55億美元。

第一財經記者從重大科研基礎設施和大型科研儀器國家網絡管理平臺查詢發現,以“通用”、“分析儀器”為搜尋條件,截至7月13日,該平臺上全國各高等學校、科研院所等共計擁有141臺質譜儀,其中,以美國賽默飛(Thermo)、美國安捷倫(Agilent)、日本島津(Shimadzu)、德國布魯克(Bruker)等品牌為主,而明確標有中國自主品牌且(或)產地為中國的質譜儀僅10臺左右。

即便是在非通用、涉及出口限制的前沿科技領域,相關國產科學儀器在關鍵技術方面的劣勢也依然存在。

國盾量子調控部經理王哲輝向第一財經記者介紹稱,量子技術相關的科學儀器內容比較廣泛,分為測量、計算、通信幾類。其關鍵技術主要有單光子源、量子信息處理、單光子探測器等。近兩年國內在相關關鍵技術有較大發展,但國外仍在某些方向技術領先,涉及材料、工藝、高端制造的方方面面。比如PPKTP晶體主要依靠從以色列進口;硅基單光子探測器雖然國內具備先進技術,但其中APD需要向國外采購。