發射性能測試裝置與探測性能檢測裝置相似,都是將石墨烯纖維固定在兩個電極之間。對石墨烯纖維輸入一定頻率和一定強度的電場,可使其發射波長為2-12微米的中紅外光。隨著電場的提升,光譜會發生藍移,分布范圍逐漸收窄,強度也有大幅提升。將發光的纖維即時的溫度用普朗克函數進行換算,證實了其發光原理屬于典型的灰體輻射。對于灰體輻射材料,其發光的光譜分布范圍及峰值由表面的溫度單一決定,溫度越高越靠近可見光區域。作者通過計算發現,當表面溫度調控在330-700 K時,灰體輻射的波長可以控制在中紅外區域。而石墨烯纖維在空氣中的耐熱溫度可以達到800 K,可以在這一區域穩定工作。比如當輸入電場為3.53 V/cm時,石墨烯纖維可以在662 K的溫度下工作超過40小時。

根據普朗克公式,灰體輻射出的能量與其本征發射率有著緊密的聯系。一般情況下,發射率越高,所輻射的能量越強。而發射率又和吸收率正相關。因此石墨烯纖維的發射率在較寬溫度范圍內比寡層石墨烯高兩個數量級,其輻射效率(輻射能量和輸入電場能量的比值)也有一定優勢。通過商用的銦鎵砷探測器所能觀測到的最快發射頻率為10兆赫茲,作者認為這可能和石墨烯纖維的弱耦合結構以及裝置的獨立支撐結構有關聯。弱耦合作用和自支撐結構限制了熱擴散,使電場產生的焦耳熱限制在一個多層石墨烯結構中,促進石墨烯快速高效發光。

圖4. 石墨烯纖維的中紅外發射性能表征。(a)將石墨烯纖維懸空固定在金屬電極之間,輸入變頻偏壓使其發射中紅外光;(b)在不同溫度下,石墨烯纖維的發光光譜與理論的灰體輻射曲線相符;(c)發光頻率可以達到10兆赫茲。

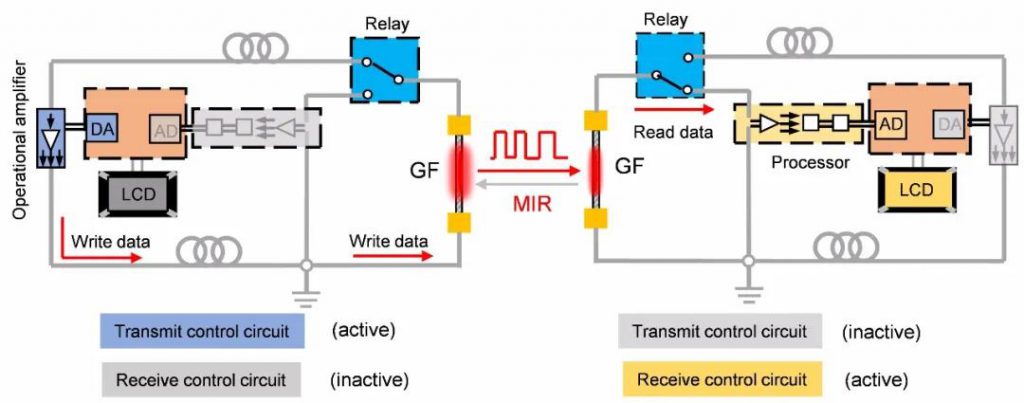

雙向通訊系統

基于良好的發射和探測性能,作者以兩根同樣的石墨烯纖維構建了雙向中紅外通訊系統。每根石墨烯纖維都與控制發射和接收的功能電路連接在一起,發射和接收電路的工作狀態通過繼電器實現自動切換。左右兩根石墨烯纖維以一定的工作距離平行放置,以便傳輸和接收中紅外光。具體地,通過數字-模擬轉換和一系列的信號處理模塊向左側的纖維輸入一定頻率的數字信號,使其發射相同頻率的中紅外光;同時右側的纖維接收中紅外光,并產生同步的光電流,再經過信號處理和模擬-數字轉換模塊轉換成數字信號顯示在右側的顯示屏上。這樣就實現了中紅外信號從左側到右側的傳輸。右側纖維在接收完信號之后,可以對其輸入一個回復信號。此時,右側纖維的控制電路會自動通過繼電器切換到發射模式,左側纖維的控制電路切換到接收模式,實現回復信號從右側到左側的順利傳遞。

該研究報道的中紅外通訊系統非常穩定,可以在兩個纖維間實現穩定的信號交流和多次對話。該系統使用了多種數字/模擬轉換和信號處理模塊將石墨烯纖維的中紅外光通訊推進到數字化模式中,初步探索了應用潛力。受限于信號處理模塊的噪聲干擾,此系統的通訊頻率只能達到125赫茲。但是作者移除信號處理模塊之后,通訊頻率可以大幅度提升至10萬赫茲,進一步提升優化后,有望接近于商用的通訊系統頻率。

圖5. 雙向中紅外通訊系統的電路圖。

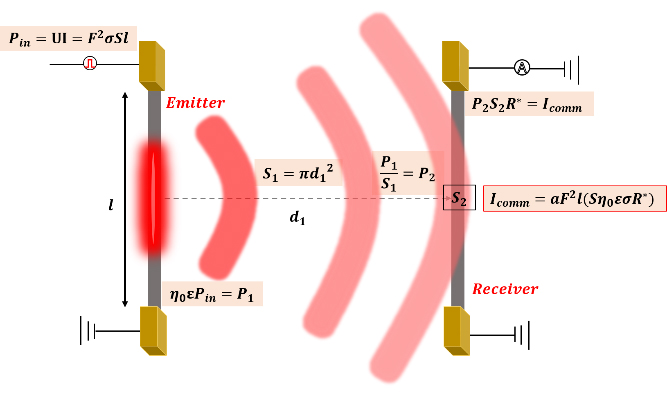

在文章的最后,作者根據雙向中紅外通訊系統的能量轉移過程及工作原理提出了一個品質因子I*,它可以在給定的相同工作環境下,初步預估中紅外響應材料在雙向中紅外通訊系統中所能達到的期望性能。作者還比較了石墨烯纖維與其它碳質材料,發現石墨烯纖維的品質因子占據一定優勢,其它碳質材料或因受限于較小的橫截面積和較低的響應度。

圖6. 雙向中紅外通訊系統的能量轉移過程及品質因子。

相關成果以“Bidirectional mid-infrared communications between two identical macroscopic graphene fibres”發表在Nat. Commun.,2020, 11:6368。論文鏈接: https://www.nature.com/articles/s41467-020-20033-2#Sec14 。該工作是在國家重點研發計劃和國家自然科學基金等相關資助下完成的。