近期,南京大學(xué)吳培亨院士團(tuán)隊(duì)張蠟寶教授等,聯(lián)合錢學(xué)森空間技術(shù)實(shí)驗(yàn)室、中科院物理所和天津大學(xué)等單位,研制出具有高時(shí)間精度的超導(dǎo)納米線X射線單光子探測器。

時(shí)間是物理學(xué)中的七個(gè)基本物理量之一,人類對時(shí)間精度測量的極致追求從未停止。人類最早是通過太陽光線的變化來記錄時(shí)間的,可以記錄地球自轉(zhuǎn)一圈是一天,也就是24個(gè)小時(shí)。奧運(yùn)賽場上,運(yùn)動(dòng)員100米賽跑最快可以小于10秒,這時(shí),記錄時(shí)間的精度要達(dá)到1/100秒,甚至1/1000秒。在現(xiàn)代科技中,對時(shí)間精度的要求越來越高。譬如,常用于熒光免疫、熒光探針、細(xì)胞染色等領(lǐng)域的熒光染料技術(shù),其熒光壽命大約在0.2到20納秒范圍,此時(shí)光子到達(dá)時(shí)間探測的精度需要達(dá)到百皮秒量級(jí)甚至更低。在宇宙中,脈沖星具有極其穩(wěn)定的周期,自轉(zhuǎn)周期變化率達(dá)到十的負(fù)十九次方,被譽(yù)為自然界最精準(zhǔn)的天文時(shí)鐘。對脈沖星導(dǎo)航發(fā)出的X射線光子的到達(dá)時(shí)間進(jìn)行精確測量,可為未來星際旅行的終極導(dǎo)航奠定基礎(chǔ)。目前,現(xiàn)有探測器對單個(gè)X射線光子的直接探測的時(shí)間分辨率仍停留在百皮秒到微秒量級(jí)。因此,研發(fā)更高時(shí)間精度的X射線單光子探測技術(shù)對于基礎(chǔ)研究和實(shí)際應(yīng)用均有重要意義。

超導(dǎo)納米線單光子探測器(SNSPD)是一種新型單光子探測器技術(shù),其在光波段表現(xiàn)出優(yōu)異性能,在紅外波段單光子探測的時(shí)間精度可達(dá)十皮秒量級(jí)。然而,在X射線波段高時(shí)間精度SNSPD未見報(bào)道。其難點(diǎn)有:(1)光子吸收難,常規(guī)SNSPD的薄膜僅幾納米,對X射線光子吸收極低;(2)物理過程不同,在光波段探測主要是光子-電子相互作用,而在X射線波段同時(shí)有光電效應(yīng)和康普頓效應(yīng);(3)器件易閂鎖,由于X射線光子能量高,吸收后熱量聚集容易導(dǎo)致器件閂鎖,無法連續(xù)工作。

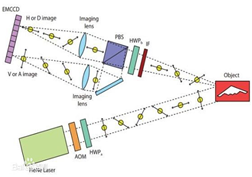

針對這一重大需求,吳培亨院士帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)迎難而上。團(tuán)隊(duì)歷時(shí)五年,逐個(gè)攻克關(guān)鍵科學(xué)和技術(shù)難題,研制出國際上首個(gè)具有高時(shí)間精度的超導(dǎo)納米線X射線單光子探測器,實(shí)現(xiàn)了時(shí)間精度為20.1皮秒的X射線單光子探測,并通過研制的兩個(gè)相鄰器件進(jìn)行差分測量,獲得了0.87皮秒的時(shí)間精度。圖1為研制高時(shí)間精度超導(dǎo)X射線單光子探測器。該探測器由約100 納米厚200納米寬的高質(zhì)量氮化鈮(NbN)納米線構(gòu)成,其光敏面積達(dá)到50 μm x 50 μm,提高了X射線吸收效率,并且器件本征量子效率達(dá)到飽和,使器件可工作在效率對偏置電流不敏感區(qū)域,降低了Fano漲落對器件響應(yīng)時(shí)間的影響;通過研制的自動(dòng)淬滅讀出電路抑制了器件閂鎖,從而提高了器件的偏置電流,保證了輸出信號(hào)的信噪比和計(jì)數(shù)模塊的時(shí)間精度;借鑒導(dǎo)航定位系統(tǒng)中的差分技術(shù),通過研制雙通道器件和差分測量,進(jìn)一步提高了時(shí)間精度。圖1a為研制的X射線 SNSPD器件的掃描電子顯微鏡(SEM)照片,圖1b為該器件不同偏置電流下探測X射線光子的時(shí)間精度,圖1c和1d為研制的雙通道結(jié)構(gòu)器件通過差分測量獲得的測量時(shí)間分布特性。

圖1 高時(shí)間精度X射線SNSPD的SEM照片及性能表征

此外,高時(shí)間精度超導(dǎo)X射線單光子探測器在時(shí)域天文、醫(yī)學(xué)診斷和晶體學(xué)研究等領(lǐng)域具有重要意義。NSR審稿人認(rèn)為,這是第一個(gè)高時(shí)間精度超導(dǎo)X射線單光子探測器,并可能引領(lǐng)美好的未來發(fā)展(beautiful future developments)。相關(guān)成果發(fā)表在2023年4月20日上線的《國家科學(xué)評(píng)論》(National Science Review, NSR) 。

南京大學(xué)超導(dǎo)電子學(xué)研究所研究生郭書亞、譚靜柔和季天皓,以及錢學(xué)森空間技術(shù)實(shí)驗(yàn)室張恒彬老師和中科院物理所王進(jìn)光老師,為本文共同第一作者;南京大學(xué)張蠟寶教授、陳健教授和吳培亨院士,以及錢學(xué)森空間技術(shù)實(shí)驗(yàn)室謝軍總師和天津大學(xué)胡小龍教授,為本文共同通訊作者;吳令安研究員、謝軍總師、康琳教授和吳培亨院士對本工作進(jìn)行了深入指導(dǎo)。陳奇博士、王昊副研究員、涂學(xué)湊高工、趙清源教授和賈小氫教授協(xié)助制備器件和測量表征工作等。

該研究得到了國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國家自然科學(xué)基金、廣東省重點(diǎn)領(lǐng)域研發(fā)計(jì)劃、江蘇省高校優(yōu)勢學(xué)科計(jì)劃和江蘇省電磁波先進(jìn)調(diào)控技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等資助。

論文信息:

https://doi.org/10.1093/nsr/nwad102