證券時報記者 羅曼

武漢高德紅外股份有限公司成立于1999年,是專業從事紅外核心器件、高科技紅外裝備系統和民用消費類產品的高新技術上市公司。公司建成了亞洲最大的紅外熱成像系統產業化基地,為全球70多個國家和地區1000多家知名企業提供創新的技術、產品和解決方案。近期,證券時報記者實地走訪高德紅外,專訪公司董事長黃立、總經理張燕。黃立向記者介紹,紅外探測器是整個紅外產業的核心,它廣泛應用于安防監控、危險氣體檢測、高鐵運行檢測、天文觀測及航空航天等民用領域,以及戰機、無人機、衛星、艦船、完整裝備系統等高端國防領域,是關系我國國計民生及尖端科技發展的重要核心器件。

“我特別看好這個行業未來的發展,并且把我所有的時間和精力都專注在紅外領域,專注在我的這份事業上。”黃立說。

自主研發“中國紅外芯”

證券時報記者:1999年高德紅外成立,當時中國紅外技術處于什么水平?目前在國際上又處于什么水平?

黃立:1999年改革大潮,大家都下海創業,我也是其中之一,干自己熟悉的老本行,以紅外技術為主,建廠研發銷售紅外設備。當時我們國家紅外技術可以用“一窮二白”來形容,基本都是買國外的元器件,回來自己組裝生產,紅外探測器全部依賴進口。

2003年,一場突如其來的非典疫情,讓我們“一戰成名”,非典期間,我們產品供不應求,公司的智能型紅外自動搜索測溫系統,具有對大范圍人群的自動搜索與預警功能,當時很多機場、碼頭、火車站等重點區域都配備了這一系統,為建立疫情檢測網絡起到了重要作用,成功阻擊了疫情。

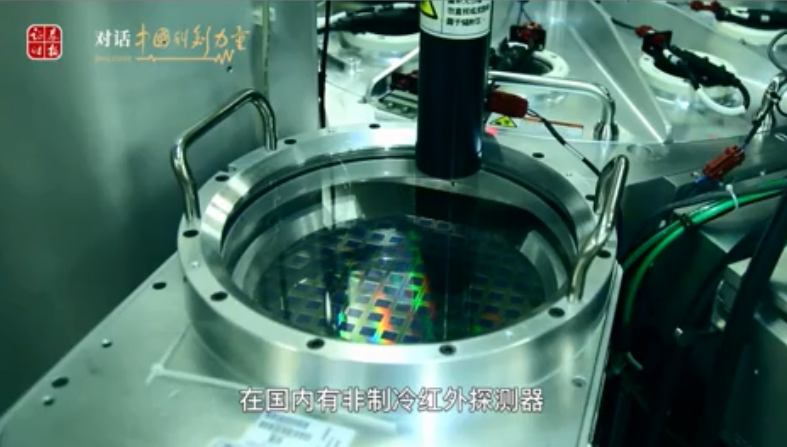

這也給公司的發展奠定了基礎,2010年高德紅外成功上市,募資近20億元,這時我們不再滿足于買國外的器件來做自己的整機業務,而是想一定要解決“卡脖子”問題,做出我們自己的核心芯片。通過多年努力,公司突破了數百項技術難題和數千項工藝難關,終于搭建起三條國內領先、國際先進且完全“自主可控”的紅外探測器(兼具制冷與非制冷)批產線,一舉打破了國外的封鎖與禁運。生產的紅外探測器產品達到國際先進水平,填補了國內該領域空白。

目前來說,我們的紅外技術已經達到世界先進水平,某些方面還有我們自己的領先特色。這點從某些硬指標來看,比方說我們推出和鑒定的雙色雙波段百萬像素的紅外探測器,屬于制冷型的紅外探測器,技術突破上是非常難的。

證券時報記者:高德紅外的技術跟同行相比,優勢主要體現在哪里?

黃立:紅外芯片只是高德紅外重要的競爭力之一,但我們的優勢遠不止紅外芯片這一塊。與其他紅外行業的公司相比,最本質的不同是,高德紅外花了10年時間,通過對集成電路設計、芯片制造、原材料制備工藝等全方位技術的掌握,建成完全自主可控的我國最先進、批產規模最大的非制冷型、制冷型碲鎘汞和制冷型Ⅱ類超晶格三條8英寸紅外探測器研制生產線。同時,高德紅外已構建起一條從上游紅外核心器件到紅外熱成像、激光、雷達、人工智能、圖像識別與匹配、陀螺穩定平臺、火控、制導、戰斗部、發動機、舵機等分系統,再到最終完整裝備系統總體的全產業鏈,成為國內首家也是目前唯一一家獲得完整裝備系統總體資質的民營企業。在當下信息化的社會,公司一體化的產業布局,可以實現快速響應,為公司贏得先機,并在行業內形成了較寬的“護城河”。

持續高研發投入,科技創新就是“天”

證券時報記者:參觀了高德紅外的展廳后,可以看出公司研發投入非常大,您是如何平衡研發投入產出比的?